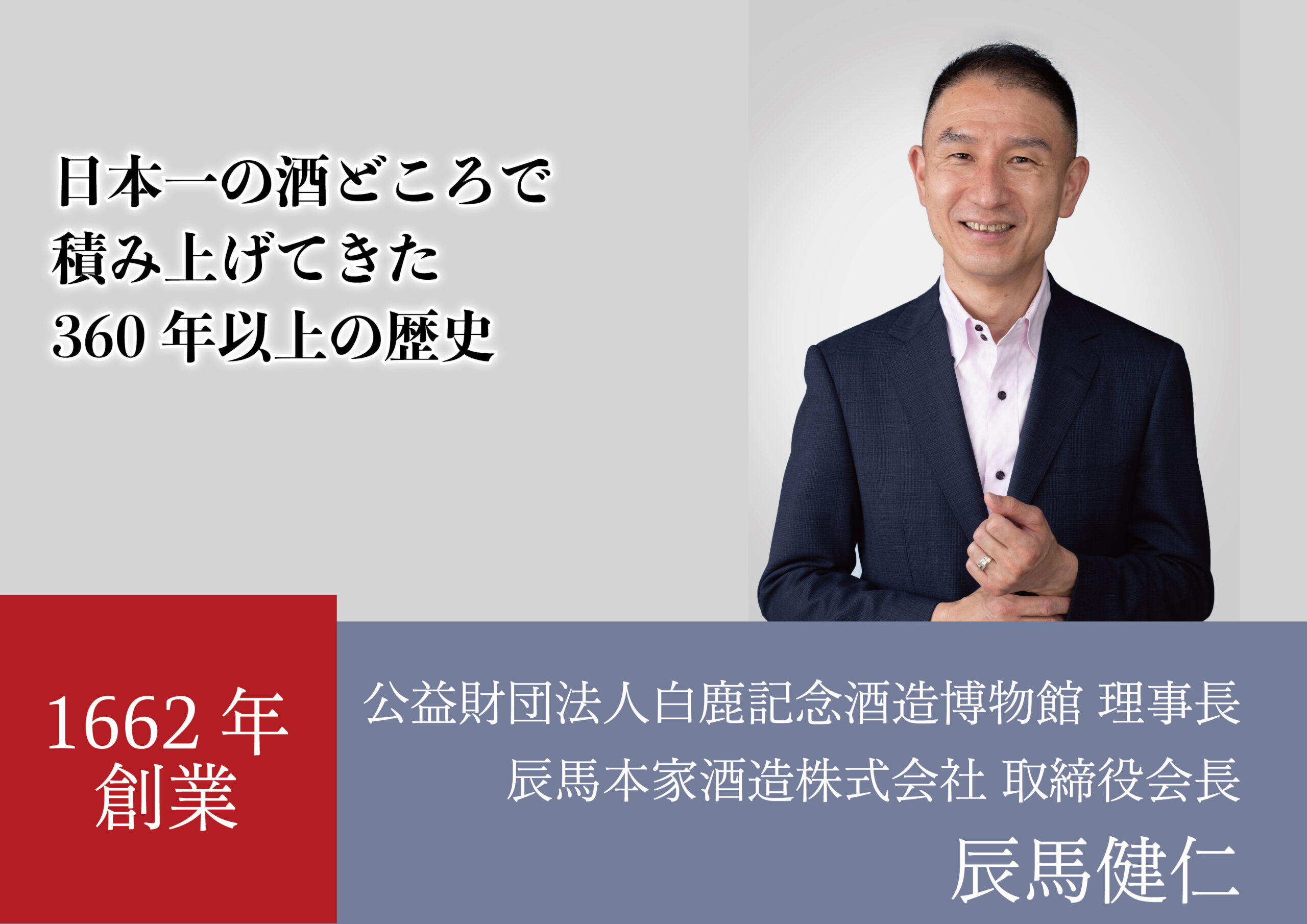

公益財団法人白鹿記念酒造博物館 理事長 辰馬本家酒造株式会社 取締役会長 辰馬 健仁

灘五郷の清酒である「白鹿」を、兵庫県西宮市で寛文2(1662)年から360年以上にわたってつくり続けてきた会社こそ、今回取材をさせていただいた辰馬本家酒造株式会社である。そして、そんな同社で、グループ事業の統括や、1982年に設立した白鹿記念酒造博物館(以下、酒ミュージアム)の理事長を務めているのが、辰馬健仁理事長だ。博物館の理事長職以外にも、酒造事業や学校法人の理事長なども務め、多岐にわたって活躍している。そんな辰馬理事長に、「日本三大酒どころ」と言われる灘五郷で「日本酒」と「さくら」をテーマとした酒ミュージアムについて、今後の展望を伺った。

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

「育てる」を軸とした、事業展開

「温和で思いやり溢れる人が多い会社」それこそが、同社の社風であると辰馬理事長は教えてくれた。グループの企業理念である「育てる」という軸を大切にした事業を展開しているからこそ、温和な人が多いのだろう。同社が大切にしている、この「育てる」だが、同社ではこの理念の実現を元に幅広い事業展開を行っている。同社でいう「育てる」の対象は‟社会”であり、‟社会”は‟世界”に繋がっていると考える辰馬理事長。酒造事業、不動産事業、人材派遣事業、幼児教育などの運営は、すべて「育てる」が元になった事業だという。また、最近ではこの言葉が「育て合う」という解釈に変わりつつあるという。「育てる」だと少し一方通行のように感じてしまうが、「育て合う」に解釈を変えることによって、こちらから学びを提供しつつも、その後の成長によってこちらも学びを得ているという意味に変わってくる。これからも同社はこの「育てる」という理念を大切にしながら、さらに社会に求められる会社になっていくことだろう。独立性・公益性を持った「日本酒」と「さくら」の

博物館であること

独立性・公益性を持った「日本酒」と「さくら」の博物館であること。それこそが酒ミュージアムの独自性であると、辰馬理事長は教えてくれた。2011年に財団法人から公益財団法人へ法人格を変えている。辰馬本家酒造のグループ事業の一つではあるが、公益性を持ち、専門性の高い日本酒とさくらの博物館としての運営を行っている。「お酒や桜のことが知りたいと思ったら、西宮の博物館に行こう」そう思ってもらえるように、学芸員は日々知識を蓄え、お客様に還元している。酒ミュージアムのように、酒造用具や史料など、360余年にもわたる伝統を受け継ぎ、展示しているお酒の博物館は他にはないのではなかろうか。酒ミュージアムは今後も公益性と独立性を保ちながら、世の中から求められ続ける存在になっていくことだろう。 「灘五郷の酒ミュージアムに行こう!」と言われるように

酒ミュージアムは、日本一の酒どころとして有名な、兵庫県の「灘五郷(なだごごう)」の東部に位置している。灘五郷は、兵庫県の灘一帯にある5つの酒造地の総称であり、西郷、御影郷、魚崎郷(現在の神戸市)、西宮郷、今津郷を指している。そんな灘五郷は、日本で最も日本酒生産量が多い地域であり、なんとお酒の国内生産量の約25%を占めている。大手日本酒メーカーの多くが発祥地として灘五郷に本社を置いている。そんな酒蔵の激戦区で「灘五郷の酒ミュージアムに行こう!」と言われるようになることを目標に掲げている。また、西宮市も、2025年で100年を迎える。そんな西宮の地で、「日本酒のことなら西宮を訪問しよう!」と言われるような博物館に育て上げていくことこそが今後の展望であると辰馬理事長は語ってくれた。

展示を行う記念館

「育てる」を軸に幅広い事業展開を行う

企業理念である「育てる」を実現するための取り組みを教えてください

いかに熱量を持って、「育てる」ということを伝えていくかが大切だと考えています。そのために、事業を展開していくにあたっても、普段から一貫して、「企業理念に基づいて考えたら、こうすればもっと良くなるのではないか」という観点から、具体的な提案を行っています。このように、企業理念を基本に一個一個のアイディアを具体化し、積み上げていくことこそが、理念である「育てる」の浸透に繋がっていくのではないかと思っています。十三代目から100年ほど唱えている企業理念なので、これからも大切にしていきたいと思います。その他の事業展開について教えてください

白鹿グループでは、地域の生活に根差した幅広い事業展開を行っています。そのため、中核事業である酒造業だけに留まらず、文化・教育・スポーツ・不動産での事業展開を行い、地域の皆様の豊かな生活に貢献する取り組みを行っています。教育事業だけを切り取っても、高等学校・中学校・幼稚園・認定こども園と幅広い取り組みを行っています。弊社は日本酒メーカーのイメージが強いかと思いますので、少し驚かれる方もいるのではないでしょうか。そんな弊社ですが、これからも、地域・社会に貢献していける企業を目指して、グループ一同邁進して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。困難を乗り越えたエピソードを教えてください

新型コロナウイルスの影響で酒ミュージアムが休館せざるを得ない状況に陥った時が、私たちにとって大きな困難でした。当時国からの休館要請を受け、当館は休館を余儀なくされました。お客様が来なければ博物館は存続できません。そんな中で、‟博物館の存在意義ってなんだろう”ということを、関係者全員で真剣に考えました。その結果、やはり私たちの存在意義は酒造りの歴史と文化とを後世に残していくことだと思いました。だからこそ、休館している間に、博物館開設に関わった人や初代理事長にインタビューをして当時の生の声をまとめ始めました。お客さんが戻って来た時に、少しでも多くのことを伝えたいと思ったからです。困難な状況でも一致団結し、博物館の意義を考え行動した結果、今があると思っています。

お酒を‟知る”楽しみから、お客様の新しい興味を

引き出せるような博物館にしていきたい

公益財団法人 白鹿記念酒造博物館 館長 弾正原佐和

「生活文化遺産である酒造りの歴史を後世に正しく伝える」ことを目的に設立された白鹿記念酒造博物館(以下、酒ミュージアム)。そこで総合的な取りまとめを行っているのが、館長を務める弾正原さんである。2021年に館長職に就いてから、「より多くの方々に博物館に来てもらいたい!」という気持ちで、日本でただひとつの「日本酒」と「さくら」の博物館である同館の運営を行ってきた。今回の取材では、弾正原さんの博物館や館のメンバーへの想い、そしてこれからの夢について伺った。伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

テーマである‟暮らし”に惹かれ、実習先での出会いから今へ

学生時代に工芸を専攻していた弾正原さん。学部での授業の中で、染め物をする機会が多かったという。そんな中で美術館や博物館に訪れることが多く、学んできたことを活かしたいと博物館の学芸員を目指すようになったという。そんな時、実習先であったのが酒ミュージアムである。そこで実習先の先輩から‟暮らし”と“酒”は密接に結びついており、同館のテーマの一つであると教わった。その時自身と通じる部分があると、酒ミュージアムに興味を持ったそうだ。その後、縁あって実習先であった同社に入社。そんなご縁を大切にする人には、チャンスも訪れるのであろう。2021年からは館長職を任され、酒ミュージアムの成長を支えている。博物館に足を運んでいただき、お客様に楽しさを提供できること

博物館に興味を持っていただき、「お酒について初めて知ることが沢山ある!」「飲むだけでなく、お酒を深く知ることって面白い!」というように、お客様に様々な楽しみを感じていただけることこそが、一番のやりがいだと弾正原さんは語る。コロナウイルスの影響で来館者が激減したことから、お客様に足を運んでもらえることの有難さや、やりがいを改めて実感したという。やはり博物館というのは、お客様に足を運んでいただいてこそ成り立つもの。何らかの興味を酒ミュージアムにもっていただき、そして実際に西宮の地に足を運んでもらえることこそが何よりも喜びに繋がるという。新型コロナウイルスに限らず、開館当時のレンガ造りの「酒蔵館」が1995年の阪神・淡路大震災によって全壊するなど、危機は多々あったという。しかし、そのたびに同館の設立趣意である「日本人の生活文化遺産である酒造りの歴史を後世に正しく伝える」という使命を胸に、力を合わせて乗り越えてきた。弾正原さんはこれからも、お客様の楽しみを追求し、博物館を成長させていくのであろう。“知る楽しみ”から、新しい興味に繋げていく施設へ

知る楽しみから、お客様の新しい興味に繋げていただき、満足に繋げること。それができるような施設にしていきたいと、弾正原さんは教えてくれた。博物館のメインテーマであるお酒は、飲むところからスタートする人が多い。しかし、博物館の目的は、‟飲む”ではなく‟知る”を楽しむこと。だからこそ、‟知る”が入口になって、お酒、そして桜のことをもっと好きになってもらいたいと弾正原さんは語ってくれた。博物館には、色々な‟知る”ことの入口が設けられている。例えば、所蔵する古文書には、まだまだ知られていないこの地域の歴史が詰まっている。それを読み解くことで時空を超えて身近に繋がっていくことが面白いのだと考えている弾正原さん。お酒や桜について知る楽しさを提供し、博物館のファンになっていただける方を増やすことが夢だという。その夢に向かって、館のメンバー全員と協力しながら日々工夫を凝らしている。酒ミュージアムの今後の進化が楽しみだ。

「日本酒」と「さくら」を

テーマとした酒ミュージアム

酒蔵館入り口

日本酒をつくる様子

大桶をはじめとする酒造道具

使命は、‟日本酒の歴史と文化を後世に正しく伝えること”

酒ミュージアムの存在意義を教えてください

設立の目的は、生活文化遺産である酒造りの歴史を後世に正しく伝えることです。戦争や災害もまぬがれてこの地域に残されてきた史料・資料が散逸しないように博物館で大切に保存し、それらを調査・研究・公開を行うために酒ミュージアムは設立されました。その設立の目的を忘れずに、今後も博物館を発展させていきたいと思っています。コロナウイルスの影響で休館せざるを得なかったり外出規制の影響でお客様が激減したりという時に、今後どういったことを発信していくべきなのか、自分たちの存在意義とは何かを理事長と共に私たち館のメンバーは考えました。設立時の想いを再確認し、それを実現するためにどう行動していくかが全員の活動の指針となっています。今後も日本酒の歴史と文化を後世に伝えていくという想いを大切に、力を合わせて博物館を運営していきたいと思います。展示物の中でオススメのものを教えてください

「古文書」です。なじみのない方が多いかもしれませんが、酒担当の学芸員が解読してその内容を展示や講演会等で発表しています。「こんなことが過去にあったんだ!」と新発見も多く、それがとても面白いですね。例えば、江戸時代の書状の中には、神田祭の時にお酒がよく売れるといったことや、ペリー来航によって様々なうわさが流れ、酒の販売も減少しているといった当時の状況が書かれているものがあり、社会情勢によって売れ行きが左右されるのは今と通じるところがあると身近に感じました。「こんなことも書いてあるんだ!」という面白さが古文書には沢山詰まっています。担当の学芸員が内容をご紹介していますので、是非足を運んで下さった際は見ていってくださいね。またもう一つ、西宮市から寄託を受けている笹部さくらコレクションは日本でも有数の桜にまつわる資料群です。春季に開催する展覧会では、掛軸に描かれた桜の「お花見」ができるほどです。日本酒も桜も、それぞれ担当学芸員が研究した「今」を発表しています。HPのコラムにもその面白さをご紹介しているので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。

館長として、大切にしていることを教えてください

当館には、「日本酒」と「さくら」という、伝えていきたいテーマがあります。時代に合わせた方法も取り入れながら、皆様に知っていただけるように努めています。また運営において、私は強いリーダーシップがある方ではないと思っているんです。ただ、館のメンバー一人ひとりが互いの個性を尊重して、同じ目的に向かって進んでいけるように調整していくことが大切だと思っています。公益財団法人

白鹿記念酒造博物館

辰馬本家酒造株式会社

白鹿記念酒造博物館

辰馬本家酒造株式会社

1662年

初代吉左衛門、西宮の邸内に名水を得て清酒の醸造を始める。

1917年

辰馬本家酒造株式会社設立。

1982年

財団法人白鹿記念酒造博物館設立。(創業320周年記念事業として)

初代吉左衛門、西宮の邸内に名水を得て清酒の醸造を始める。

1917年

辰馬本家酒造株式会社設立。

1982年

財団法人白鹿記念酒造博物館設立。(創業320周年記念事業として)

| 創業年(設立年) | 1662年 |

|---|---|

| 事業内容 | 【公益財団法人白鹿記念酒造博物館】 白鹿記念酒造博物館の運営 【辰馬本家酒造株式会社】 清酒「白鹿」、焼酎、リキュールの製造・販売、 および「白鹿奈良漬」その他関連商品の販売 |

| 所在地 | 【公益財団法人白鹿記念酒造博物館】 【辰馬本家酒造株式会社】 |

| 資本金 | 9000万円 |

| 従業員数 | 150名 |

| 会社URL |

監修企業からのコメント

この度は取材にご協力いただき、ありがとうございました。‟日本酒とさくら”という素敵なテーマで運営している、白鹿記念酒造博物館。震災や流行り病など、様々な困難を経験しながらも今があるのは、伝統や誇りを大切に、社員の皆様で協力して乗り越えてきたからだと感じました。そんな想いが詰まった博物館に、近くに行く機会がありましたら、足を運んでみたいと思います。

掲載企業からのコメント

この度は取材をしていただきありがとうございました。取材を通して改めて、弊社の360年以上の歴史から成り立つ、酒造への想い入れを再認識することができました。最近では新型コロナウイルスの流行など、困難もありましたが、支えてくれる皆様のおかげで運営ができております。今後も進化して参りますので、いつも贔屓にして下さっている方、記事を見て興味を持って下さった方も、是非積極的に当博物館に足を運んでいただけますと幸いです。